イエナカプロダクトの迷走

次に吉田は、「CESはそもそも家電ショーだった」として家電メーカーの展示に言及。「今回は、アメリカ政府がファーウェイ製品の使用中止を各国に求めたこともあり、中国のメディアは少なく、存在感は小さく見えた。また、LVCCのセントラルホールは毎年サムスンやソニーがブースをかまえ、マクロトレンドを発信する場所だったが、今回は『中心ではない』という印象を強く受けた」と述べた。

また、「8Kの展示は多かったが、エコシステムは未整備」と指摘。「スポーツ中継などは8Kで可能になっているが、アニメや映画をつくるとなると、その莫大なコストを回収できるビジネスのエコシステムがないため、現状は難しい。『曲がるスマホ』や『両面スマホ』も同様にエコシステムはまだない。スマートフォンの市場は今、成熟期に入っている。どの機種を使っても同じような快適さを提供できるからだ。今後はデザインなどによる差別化が進む時代に入っていくだろう」と述べた。

また、今後はそうしたハードウェアの進化よりも、「プラットフォームの『繋がり力』とエコシステムが重要になってくる」(吉田)という。

「LGは『ThinQ』、Samusungは『Bixby』と独自のプラットフォームを持っている。それらをハブに自社家電のコネクテッドを進めながらも、AlexaやGoogleなど他のプラットフォームと連携するなど、オープンの姿勢を見せてきている。AppleのAirPlayとiTunesにもアメリカのテレビシェアトップ4であるLG、Samusung、ソニー、Vizioが対応した。そのため今回の影の主役はAppleだという声もあった」と吉田は説明した。

一方で、「アメリカではFacebookによる情報流失の問題などから、プライバシーの問題が高い関心を集めている」(吉田)という。「CESには出展しないAppleが会場のすぐそばに『iPhone内で起こったことはiPhone内に留まる』というメッセージの広告を出稿していた。オープンに繋がり合うことを促進するGoogleやAmazon、家電メーカー陣営に対し、警鐘を鳴らしていたのだ」と説明した。

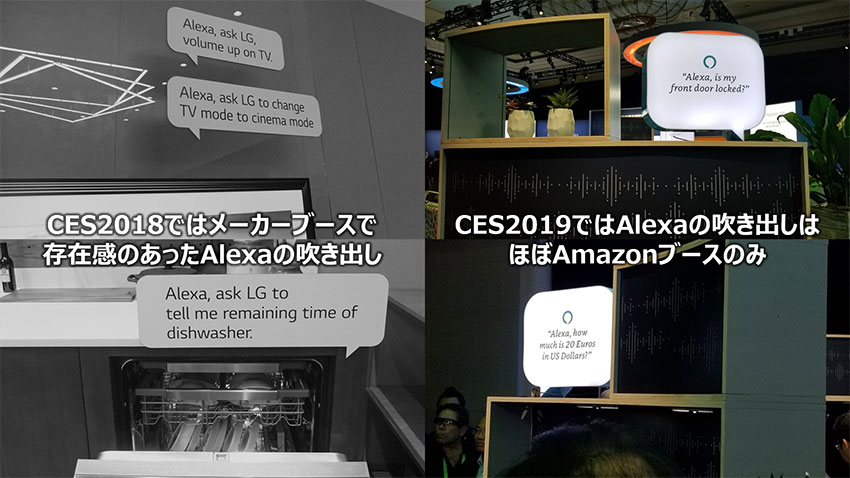

毎年注目される、GoogleとAmazonのAIスピーカーについては、「昨年はさまざまな企業のブースにAmazon Alexaがあり、存在感があった。ただ今年は、その象徴だったメーカーブースでのAlexaの『吹き出し』(上図)は見られず、あってもAmazonブースのみで存在感は薄かった。一方、昨年はいたるところに広告を打ち、存在感を示していたGoogleは、今年はパートナーを巻き込み、各社のブース内で存在感を示していた」と説明した。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

技術・科学系ライター。修士(応用化学)。石油メーカー勤務を経て、2017年よりライターとして活動。科学雑誌などにも寄稿している。