アステラス製薬の複合現実活用

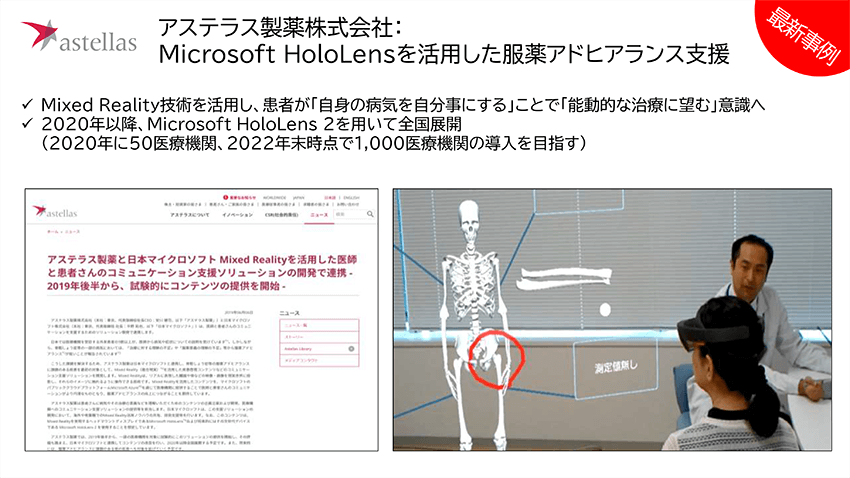

医療の質の均てん化に関する事例として大山氏が1番目に挙げたのは、複合現実技術「Microsoft HoloLens」を活用したアステラス製薬との協業である。これは「医師と患者の間におけるコミュニケーションの質を底上げしていく」ことを目的として、まずは骨粗しょう症の患者を対象に進めていくという。

「骨祖しょう症は初期フェーズにおいて患者自身の自覚症状がないとされており、患者が治療を継続せず、服薬を途中で止めるといった傾向があり、重症化などにつながってしまう恐れがある」と大山氏は語り、「初期症状の段階で患者自身が危機感を覚えて、能動的に治療を継続していくことがクリティカルなポイントになっている」と説明した。

そこで複合現実を使って、患者自身の骨が今後どうなっていくのかをリアリティをもって見せることで「患者が自分事として捉えていく」ことを促すことに取り組んでいくという。

このプロジェクトについては、年内に4つの医療機関で実験的に導入を開始予定とのこと。2020年以降は「Microsoft HoloLens 2」を用いて全国展開を行い、およそ2年以内で1,000医療機関の導入を目指しているという。

国立がん研究センターの「医師の暗黙知」データベース化構想

2つ目に大山氏が挙げたのは、国立がん研究センターでの手術映像を用いた「医師の暗黙知」のデータベース化についてである。

手術における手技は非常に属人的で、暗黙知されやすい領域となる。「その暗黙知を「見える化」することによって定量化を行い、具体的にどこを直せば手技のレベルが上がっていくのかを明確にする」取り組みが、この国立がん研究センターの事例だという。

大山氏によれば「最終的には手技そのものの内容をプロダクト化して、それを海外に輸出できるようなレベルまで持っていくことを想定している」とのことだ。

この事例については、国立がん研究センター東病院・大腸外科/NEXT医療機器開発センターの竹下修由氏が登壇し、システムの詳細について語った。

竹下氏の在籍するNEXT医療機器センターは、企業・アカデミアと連携した医療機器開発、特にデータを扱う医療機器・システム・AI開発に取り組んでいるそうだ。

竹下氏によれば「がん患者が増え、難易度の高い内視鏡手術が増えていく一方で、外科医は減っていく。リスクを抱えたがん患者が増える中で、外科医が少ない人数でクオリティを担保しながら手術を行っていかなければいけない」とし、安全性・効率化・医師のトレーニングについて今後は注力しなければいけない状況だという。

「こういった安全性・効率性に関する他分野の取り組みとしては、クルマの自動運転が挙げられるが、医師の世界でも手術の自動化という議論は出ている。ただし「ダヴィンチシステムはじめ、手術支援ロボットの普及は進んでいるものの、まだ100%外科医が自分の判断でマニピュレートしている段階であり、自動化のフェーズとしてはレベル0(自動化なし)に当たる」と竹下氏は述べる。

次ページは、「サスティナブルな外科手術データベースを目指す」

無料メルマガ会員に登録しませんか?

1986年千葉県生まれ。出版関連会社勤務の後、フリーランスのライターを経て「IoTNEWS」編集部所属。現在、デジタルをビジネスに取り込むことで生まれる価値について研究中。IoTに関する様々な情報を取材し、皆様にお届けいたします。