バルセロナで開催されている、通信業界のイベントMWC2018のレポート第二弾は、ファーウェイブースからだ。

ROADS to the Better Futureと題された、ファーウェイブースにおける「未来への道は」、「ROADS、すなわち、Realtime, On-demand, All online, DIY, Social」をポイントとしているということだ。

DIYだけわかりづらいかと思われるが、これについては、「DIYはこれまでは機械中心でテクノロジーを作ってきたが、これからはユーザ中心にしなければならない、ユーザはフレンドリーな場合もあるが、わがままな場合もある。いずれにせよ、ネットワークはその要望に対して、瞬時に反応して処理をしなければいけない。そういった世界を目指していく」という意味だそうだ。

目次

5Gへの取り組み

ファーウェイは、5Gに関して、すでに3GPPの標準化に準拠し、エンドトゥーエンドのソリューションを提供することが可能となっている状態なのだという。

大容量、URLLC(ULTRA-RELIABLE LOW LATENCY COMMUNICATIONS)、つまり、信頼性のある低遅延のサービスが使えるサービスで、車車通信などで使われる技術だ。さらに、Massive MMTC(Machine to Communication)、つまり、マシンとマシンの間で通信できるようにすることで、複数のドローンをチームで動くような協調をしながら飛ばすといったことができる。といった技術を組み合わせてできることが、2019年末には現実のものとなるということだ。

ファーウェイは、今回、3GPP標準に準拠した、3.5GHz帯の家ナカ5G CPE(Customer Premises Equipment:顧客構内設備)装置を商用化したと発表している。

さらに、CPEの商用版では、サブ6GHzだけでなく、28GHz(ミリ波)にも対応している「透過型アンテナ」と呼ばれるデバイスをリリースしている。ミリ波は周波数が高いと直進性が強いため、外置きのものとしたということだ。

この透過型アンテナを通して電波を受けることで、信号を増幅し、室内に送り込むことができるのだ。

ヨーロッパなどでは、石造りの建物が多く、有線LANを引くことが難しいため、屋内の通信環境があまり良くなかったが、こういった透過型アンテナを壁に外向けに設置し、建物の中では家ナカ用のCPEを設置することで屋内の通信環境が改善されると考えられている。

また、屋外の場合、実証実験を通して5Gの十分なスループットを得ているというが、重要なのはクルマのように移動している物体に対するスループットだ。

それについては、上図にあるように、ミリ波となる28GHz帯は通信のスループットは高いのだが、距離が短い。そうすると、受信状態が良い時は高いスループットとなるが、受信状態が悪くなるとスループットが落ちてくる。

そこで、サブ6GHzを組み合わせたり、下り通信だけミリ波を使うことで、5Gの様々な応用ケースに対応しようとしているのだ。

人工知能を活用した賢い通信のあり方

また、昨今の傾向として、通信をクラウド化することで、「通信におけるインテリジェンシー」が持てるようになったのだという。

例えば、クルマのようにある場所を一瞬で通過するものとの通信を考える。あまりに通過時間が短いため、ネットワークはそのクルマに対する最適な通信を提供できないうちにクルマが去ってしまう。

しかし、そのクルマが残した通信の利用状況を記憶し、AIを活用して計算し、パターンを覚えておくと、同じパターンで通過する別のクルマに対して最適なネットワークを提供することが可能となる。

また、水道メーターや自転車のようなものは通信モジュールにGPSを持っていない可能性がある。

GPSを持っていないデバイスに対して、どうやって位置情報の精度を高めるかが問題になる。それに対しては、まずある位置における、GPSをもっているスマートフォンのようなデバイスの通信状態を学習する。その上で、GPSを持たない自転車が来た時に、学習済みのスマートフォンの足跡と同じような軌跡をとった場合、それを参考に位置を特定するのだ。

こうすることで、これまで50m以上の距離精度でしか位置を特定できなかったところを、10m程度の範囲で位置を決定することができるようになったという。

これらは、通信において、人工知能を使った例だが、こういったアルゴリズムが様々な局面で入っているということだ。

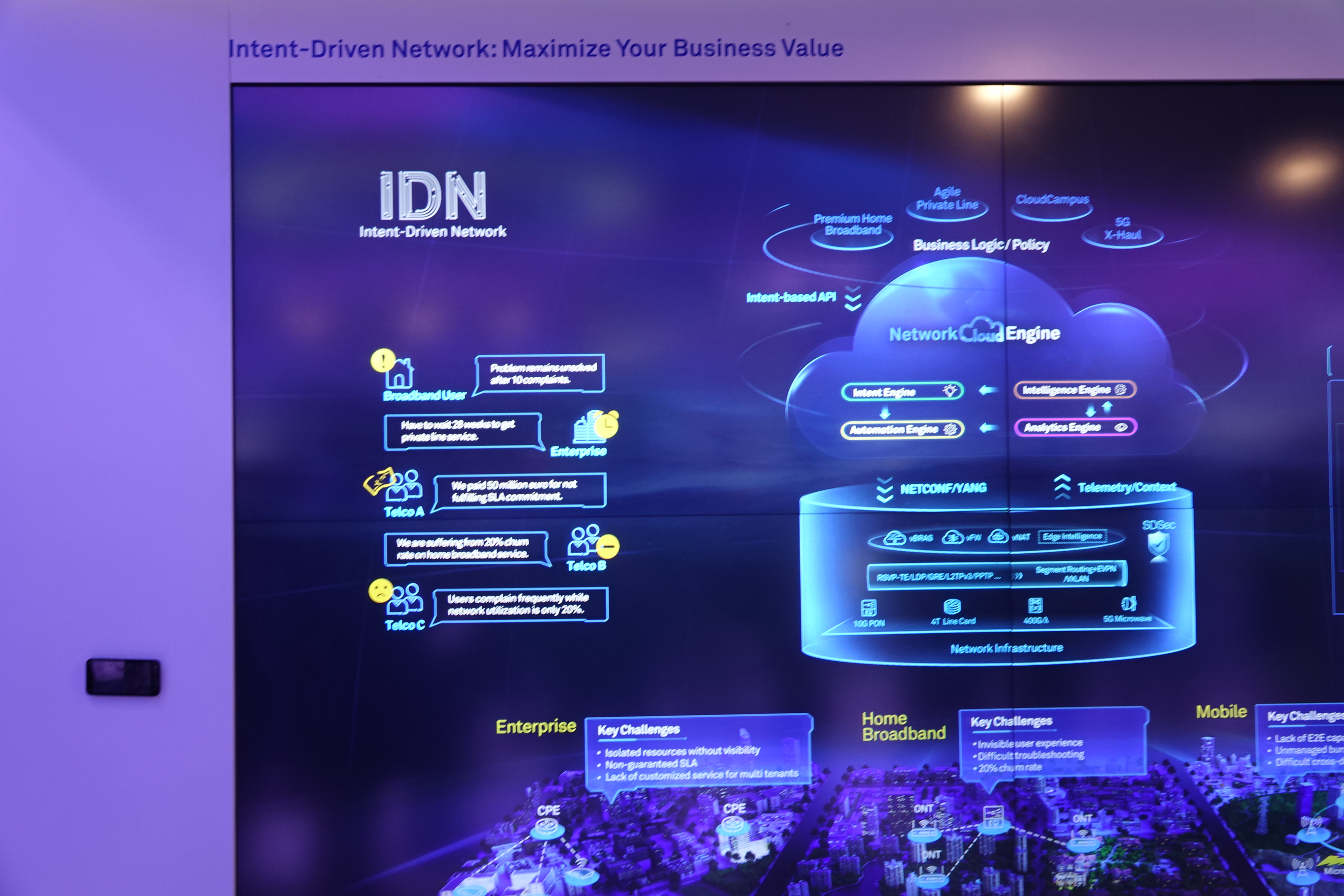

IDN(Intent Drive Network)

今回ファーウェイが打ち出した、「IDN」という言葉、Intentとは「意図」のことだが、「利用者の意図に応じてネットワークを作る」という意味だ。

これまでは、ハードウエアの技術でネットワークを作ってきた。そこには、細かな利用者の意図は必ずしも反映されているとは言えなかった。その結果、ネットワークの改善は顧客のクレームによって行われるという状況であった。故障に関しても、リアクティブにサービス員を派遣してなおしていた。

しかし、IDNでは、

- 瞬時にお客様の要望に応えられる(DIY)

- 故障を予測することができるので、予知保全することができる

ということになるのだ。

例えばMWCの会場に多くの顧客がきて、映像コンテンツを見る場合を考える。しかし、明日になるとイベントがおわるという場合、これまでであれば、通信事業者は、来場者人数を予測して、流れるデータ量を計算する。企画・構築・設定、そしてプロビジョ二ングを提供するということを数ヶ月かけてやっていた。

しかし、IDNでは数十分のうちにそういった要望に対応することができるというのだ。

センター側では、「意図解釈エンジン」を搭載し、ネットワークをどうすればよいかを理解する。その上で、自動的にすべての装置に対して設定を行う。その後、テストトラフィックを流し、現場がどうなっているかのデータをリアルタイムに吸い上げて解析するというのだ。

もし、意図通りでない場合は、再度設定を行う。さらに、データはビッグデータとして蓄積してく。

ビッグデータは、もし、来年のMWCでも同じような状況が起きた場合に、瞬時に最適な状況を構築しサービスを提供するというために利用される。

ビジネスでの利用

企業のネットワークはどんどんクラウド化していっている。そんな中、企業がすべてのアプリケーションを全部クラウドにあげてしまったら、通信事業者に対しては、「ただの土管を提供してくれ」というだろう。

こういった通信事業者の課題を解決するために、ファーウェイではクラウドサービスを小さな塊に分割し、提供し始めているのだという。

チャイナテレコムの場合、「eクラウド」というサービスを打ち出して、顧客の要望にあわせて、サービスファンクションを組み合わせてサービスを提供することが可能となったのだ。

また、プジョーは、ファーウェイのクラウドを利用して、世界中でコネクテッドカーのサービスを展開していくこととなったという。

プジョーの例では、本国でサービスをやるのに限界を感じていて、どんどん海外に進出してる企業にとってよくある課題を解決している。

ファーウェイの顧客である通信会社からすれば、プジョーは大きな顧客だが、ファーウェイのクラウドプラットフォームを利用したことで、状況が変わったのだという。

これまで、ファーウェイは、装置を通信会社に対して売っていた事業者だが、プジョーにこのサービスが使われることで、通信事業者に対して「顧客の立場」で交渉をするようになったという。しかも、自社の装置の内容は当然熟知しているので、サービス事業者の要求を正確に反映することがでいるようになったのだという。

IoTのエコシステム

ファーウェイはIoTに関して、スマートシティ、スマートマニュファクチャリング、スマートライフ、コネクテッドカーなど様々な分野があることに対して、通信事業者のネットワークを通じていろんな付加価値を提供していきたいと考えているのだという。

そのために「インフラ・技術・ハードウエア」「通信会社のオペレーションに対するノウハウの提供」「エコパートナー」を提供しているということだ。

エコパートナーに関して言うと、すでに700社を超える全世界の様々な企業と提携していて、例えば、スマートパーキングのビジネスをやりたいというと、センサー、メーカー、ベンダーと組めばすぐにできるということをいち早く伝えていくのだ。

日本でも、パナソニック、村田製作所、TDK、アズビルなど、様々な企業が入っているのだという。

NB-IoTをつかったIoTの提案

ファーウェイはチップを作っている企業でもあるが、モジュールメーカーとともに作ったチップセットは、とある案件で中国でのNB-IoTでの大きな調達があった際、その時一枚5ドル程度だったのだという。

郵便ポスト

従来の郵便ポストでは、町中のものを時間通りに1個ずつ回って回収していた。これではとても効率が悪い。

そこで、こういったものについて、5ドル程度の投資で通信の仕組みを取り入れることで、郵便局員の効率を著しくあげることができるようになるのだ。

手紙を1枚入れることで、クラウド側にどのポストに投函されたかを記録する。そして、回収が必要になった時点で回収にいくという考え方だ。そして、回収ルートも最適化された状態で、郵便局員はジョブチケットを貰う。

こうやって郵便回収の効率が向上する。

アイスボックス

アイスボックスは、緊急医療のための血液や薬物を運ぶためのボックスだ。アイスボックスに通信デバイスを取り付けることで、この温度状態を常時測定し、手術室への到着タイミングをリアルタイムに予測することができるので、準備などもスムーズになるということだ。

スマートシティ

100以上の都市と戦略的な提携をしており、スマートシティを戦略特区を指定して展開している。

実際には、人、家、車、建物、オフィス、ショッピングモール、道路、信号機、ガス・水道・電気メーター、といった生活や仕事に関わるすべてのことに対してネットワークを接続しているという。

例えば、パーキングエリア、従来はワンスロット作るのに30万円はかかっていたが、無線ソリューションを使うと、センサーを埋めて8,000円くらいで作ることができるのだという。

中国のパーキングの中では、従来のフラップ式や料金バッグを置くようなビジネスモデルはもうないだろう。

上海ディズニーランド周辺のエリアや、上海市内の一部地域においてすでにこの駐車スタイルとなっている。

さらに、シェアドバイクのビジネスが著しく発展しているが、スマートフォンに表示されたバーコードをスキャンする。そうすると、この自転車を使うという情報をクラウドにあげ、クラウドはこの自転車のロックを解除するのだ。

ネットワークが弱いところでは、スマートフォンに暗証番号を送りつけてくる。その番号を自転車に入力することで開錠することができるのだ。課金もここから始まる。

使い終わった後、鍵を閉めて、終了ボタンをスマホから押すと使った時間に対して料金が課金される。中国の場合、30分17円が課金されるのだ。

こういった、簡単な仕組みで通信を使って、平均1日13回自転車が使われる。そうすると3ヶ月で原価の回収が出来るのだ。その結果、自転車がなくなったとしても、ビジネス上の影響が少ないのだという。

これまで中国では2社の企業が自転車マーケットを牛耳ってきたが、この例のようにネットワークと接続する事業者が現れることで、ある日突然マーケットがひっくり返るという事態が起きている。

つまり、既存の事業者も、ネットワークの活用をなるべく早く考えてビジネスモデルを練り直すことが重要になるのだ。

MWC2018レポート

無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTNEWS代表

1973年生まれ。株式会社アールジーン代表取締役。

フジテレビ Live News α コメンテーター。J-WAVE TOKYO MORNING RADIO 記事解説。など。

大阪大学でニューロコンピューティングを学び、アクセンチュアなどのグローバルコンサルティングファームより現職。

著書に、「2時間でわかる図解IoTビジネス入門(あさ出版)」「顧客ともっとつながる(日経BP)」、YouTubeチャンネルに「小泉耕二の未来大学」がある。