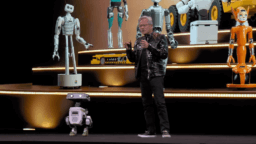

人工知能ベンチャーの株式会社ABEJAは、2018年2月22日、東京都内でAIカンファレンス「SIX 2018」を開催した。

今回は、そこで行われたセッションの一つ、東京大学大学院工学系研究科 特任准教授 松尾豊氏(トップ写真)の特別講演の模様をレポートする。

松尾氏は、日本の人工知能研究の第一人者と言われる。その松尾氏の”濃密な”講演の内容を、次の2つのエッセンスに分け、前編と後編でそれぞれ紹介する。

- 前編:人工知能の分野でいま注目されているディープラーニングとは何か。それによって社会はどう変化するのか。その本質的な理解を助ける内容。

- 後編:松尾氏の日本企業へ向けた提言~企業はディープラーニングとどう向き合い、どのようなアクションをとるべきか。

本稿では、まず前編をお届けする。

前編:ディープラーニングで社会はどう変わるか

松尾氏が語る、ディープラーニングに投資すべき理由

松尾氏は冒頭、「ディープラーニングは、企業がこの数十年やりたくてもできなかったことを実現するための技術であり、企業が投資すべき領域だ」と語った。

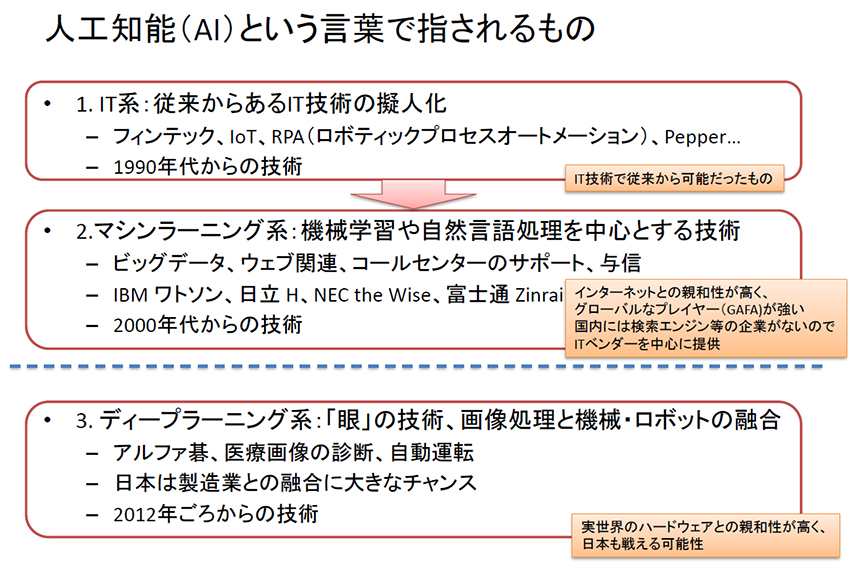

松尾氏によると、この数十年のあいだにも「人工知能」と呼ばれるものは活躍してきた。たとえば、それはIT技術の擬人化であったり(1990年代~)、機械学習や自然言語処理を中心とする技術だったりした(2000年代~)。ただ、これらは既存の技術の延長線上にあるもので、連続的な変化にすぎなかった。

しかし、2012年以降に起きたディープラーニングの技術革新によって、この数十年のあいだにできなかったことが、急激に実現できるようになってきているという。

ディープラーニングによって何が変わったというのだろうか。一つには、これまで人間にしかなかった「認識能力」を、機械が持つようになったということだ。

ディープラーニングによる認識能力のブレークスルーは、2012年に起きた。その年、それまで74.3%だった「画像認識」率が、いっきに83.6%まで改善されたのだという。

それ以降、AIによる画像認識能力は、わずか3年で人間の標準的な認識率とされる94.9%をこえ、2017年時点では97.7%にまで改善された。つまり、わずかこの5年間で、AIが画像を認識する能力は、人間のレベルを大きく超えてしまったといえるのだ。

では、機械が認識能力を持つと、どのようなことが可能になるのだろうか。応用例として注目されているのが、ロボットによる物体のピッキング作業だ(上の動画は、講演中に松尾氏より紹介されたもので、Googleが開発したピッキングロボット)。

従来は、ロボットが物体を認識できないために、このような技術は不可能だった。しかし、いまや人間の精度をこえる認識能力をもつロボットは、動作を何度も繰り返し学習することで、上手にピッキングができるようになる。

「ディープラーニングによる画像認識とロボットの組み合わせは親和性が高く、非常に可能性のある分野だ」と松尾氏は指摘する。

子供のできることほど難しい

人間ができることを機械に置き換えようとした場合、医療の診断やチェスを打つこと、数学の定理の証明などといった高度な推論などよりも、子供にもできるような画像の認識や積み木を上手に積むといったことの方が難しい。このことは、「モラベックのパラドックス」として知られている。

松尾氏によると、医療診断やチェスは、1960~70年代くらいからある程度はできるようになってきていたという。しかし、子供ができる物体の認識や運動というものについては、機械はどうしてもできなかった。

しかし、その技術的な壁をついに壊したのが、ディープラーニングいうことだ。

「いま、AIの第3次ブームと言われているが、その技術的なエッセンスは、簡単に見えて難しかった3歳児でもできるようなことが、今ようやくコンピュータでできるようになってきた、この1点です」と松尾氏は説明する。

ディープラーニングにより、”眼”をもった機械が誕生する

以上のことをまとめて松尾氏は、「ディープラーニングにより、機械は”眼”を持つようになった」と説明する。

いまから5億4200万年前~5億3000万年前、生物が突如として大繁殖する現象が起きた。この現象は「カンブリア爆発」として知られる。

松尾氏によると、このカンブリア爆発の理由は、それまで”眼”がないために緩慢な動きしかできなかった生物が、新たに”眼”を獲得したことにより、その行動の幅が飛躍的に向上したことだという(古生物学者アンドリュー・パーカーの説)。

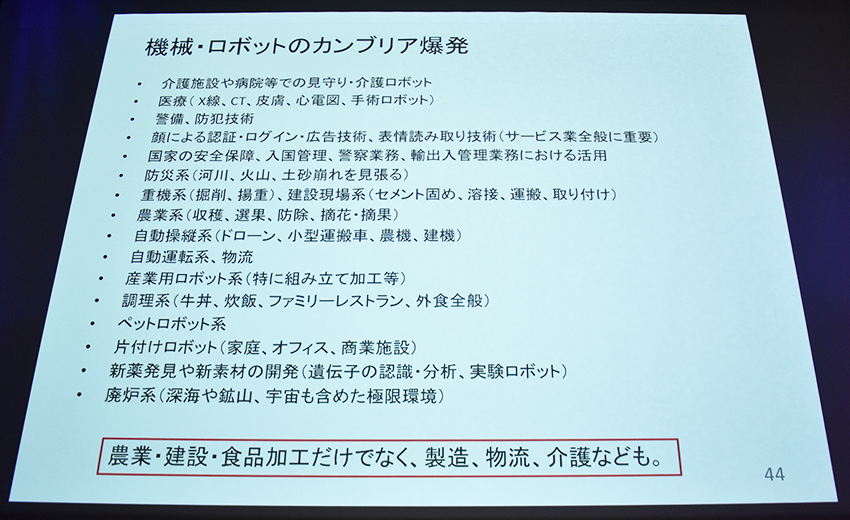

それと同じように、ディープラーニングによって、機械は”眼”を持つことになり、「機械にとって可能なタスクの幅が飛躍的に増え、機械やロボットの世界でのカンブリア爆発が起きる」と松尾氏は予測する。

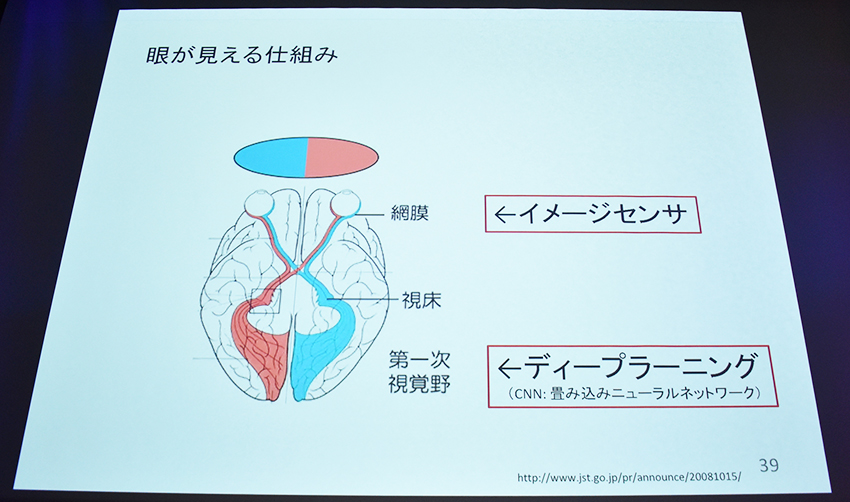

ではなぜ、ディープラーニングによって、機械は”眼”を持つことになるのだろうか。

そもそも人間はどのように物体を認識しているかというと、「網膜」に入ってきた物体の光を電気信号へ変換し、視覚野という脳の領域に送っている。そして、その視覚野で、物体を認識する処理を行っているのだ。

機械の場合だと、「イメージセンサー」が人間の網膜に該当する。しかし、これまで機械にはこのセンサーしかなく、人間の「視覚野」に該当する機能を持っていなかった。

しかし、いまやディープラーニングを実行する「ニューラルネットワーク」が、この視覚野に該当するというわけだ。こうして、機械は”眼”を持つことになる。

認識がヒトから切り離され、社会に再配置される

機械が”眼”をもつことで、私たちの身の回りではどのような変化が起きていくのだろうか。

松尾氏は、「『認識』が人間から切り離され、社会の必要なところに再配置される」と説明する。一体、どういう意味だろうか。松尾氏は、蒸気機関が誕生した第1次産業革命を振り返る。

それまで、何かを動かすための「力」というものは、人間や家畜が持つ「筋肉」に紐づくものであり、人間や家畜だけの能力だった。それが技術革新により、蒸気機関や内燃機関に置き換わりはじめ、人々や社会が必要とするところに再配置された。これが第1次産業革命だ。

それと同じように、「認識」という能力も、これまでは人間だけのものだった。しかし今後は、ディープラーニングの技術革新により機械が”眼”を持ったことにより、社会の必要なところに「認識」が再配置されるようになるというのだ。

つまり、AI時代のカンブリア爆発により、”眼”を持った機械が大繁殖し、「認識」を持った存在として社会のいたるところに現れる未来がやってくるということだ。

松尾氏は、「そのAIのカンブリア爆発において、日本企業がイニシアチブをとれるかが重要だ。日本企業のこれからの20年、30年を考えていくうえで、重要な分岐点だ」とした。

”眼”をもった機械により、すべてが自動化する

AIのカンブリア爆発によって、産業ではどのような変化が起きるのだろうか。松尾氏は、「機械が”眼”を持つことにより、いま、手作業で行っているすべてのことが、やがては自動化される」と語る。

例として、農業、建設、食品加工、組み立て加工などがあげられた。従来、これらの産業を機械が自動化するのはきわめて難しかった。なぜなら、機械は”眼”を持たないために、目の前にある一品一品異なる物体を識別できなかったからだ。これまでの機械の自動化は、入力される情報が常に同じものだけに限られていたのだ。

たとえば、トマトの収穫ロボットはいまだに存在していない。マーケットは大きく、工数が多いため自動化のニーズが高いのにも関わらず、これを実現する技術はないのだ。その理由は、目の前にあるトマトが一つ一つどのように存在しているのか、機械が認識できなかったからだ。

「農業の自動化がいまだに進んでいないのは、ほぼすべての作業において”眼”を必要とするからだ。ただ、これからの機械は”眼”を持ち、認識できるようになるため、(コストが人件費を下回りさえすれば)すべて自動化されていくはずだ」と松尾氏は語る。

もう一つ、松尾氏は「片づけロボット」を例にあげた。これまで、床掃除という限定された機能を持つルンバのようなお掃除用ロボットはあった。しかしルンバは”眼”がないために、片づけまではしてくれなかった。

「片づけ」を実現するには、モノを見て、それをつかみ、別の場所に移動させるという一連の動作ができなければならない。それには”眼”が必要だ。

しかし、今は”眼”の技術ができてきており、海外のメーカーではすでにこの「片づけロボット」に着手している企業もあるということだ。

「片づけロボット」が家の中に登場すると、たとえばビジネスパーソンが朝会社へ出かけ、夜に帰ってくると、部屋のなかがきれいに片づいているということが起こる。

このことを松尾氏は、「家のホテル化」と呼び、これが実現すると人々の生活は大きく変化するだろうと語った。

ディープラーニングは「電気」とならぶ技術革新

さらに、「片づけロボット」のような”眼”をもった家電の登場により、「家電ブームがもう一度くるだろう」と松尾氏は語る。しかも、家電がはじめて家庭の中に登場したときよりも、大きなインパクトをもたらす可能性があるというのだ。

いま、社会にいきわたっている家電には”眼”がない、つまり「認識能力」のない家電だ。「逆に言うと、いわゆる家事労働というものは、すべて認識能力を必要とするものだ」と松尾氏は指摘する。

部屋の片づけ、調理、洗濯機に洗濯物を入れる、衣服をたたむ、スーパーで買ってきたものを冷蔵庫に入れる、ゴミをだす、などこれらすべての作業が、「認識能力」を必要とするものだ。

しかし、これからは「認識能力」をもった家電たちが、私たちの家のなかに続々と入ってくる可能性がある。そうなったときに、消費者とメーカー双方にとってどのようなメリットがあるか、社会はどう変わっていくかを考え、”早く行動に移していく”ことが重要だと松尾氏は語る。

なぜなら、日本企業はこれまで家電の分野では競争力を維持してきた。一方で、顔認証の技術など、「認識能力」を高めていく技術については、中国やシリコンバレーの企業の開発スピードが非常に速いという。

従って、もともと家電のノウハウを持つ日本企業は、「ディープラーニング」と「ハードウェア(家電)のノウハウ」を組み合わせた戦略を”早く”しかけていくべきだとした。

松尾氏は、「ディープラーニングの技術革新は、何十年に1度の大きな変化であり、電気、エンジン、トランジスタ、インターネットの登場と並ぶインパクトがある」と語る。

また、ディープラーニングが社会にもたらす影響について、松尾氏は次のように指摘する。

「機械が『認識能力』をもつようになったというだけでは、その重要性がわからないかもしれない。ただ、トランジスタを考えてみてほしい。信号を増幅するだけだ。しかし、信号を増幅することで何ができるようになっただろうか。信号を伝達できるようになったのだ。信号が伝達できれば、ヒトの生活はどう変わるだろう。このように、技術革新によってひろがる可能性を具体的に考えていくことが重要だ」

(後編へ続く)

ABEJAが主催した「SIX 2018」の他のセッションの内容についてはこちら。

【関連リンク】

・東京大学松尾研究室

・アベジャ(ABEJA)

・SIX 2018

無料メルマガ会員に登録しませんか?

技術・科学系ライター。修士(応用化学)。石油メーカー勤務を経て、2017年よりライターとして活動。科学雑誌などにも寄稿している。