人工知能ベンチャーの株式会社ABEJAは、2018年2月22日、東京都内でAIカンファレンス「SIX 2018」を開催した。今回は、そこで行われたセッションの一つ、東京大学大学院工学系研究科 特任准教授 松尾豊氏(トップ写真)の特別講演の模様をお伝えするレポートの【後編】だ。

- 前編:人工知能の分野でいま注目されているディープラーニングとは何か。それによって社会はどう変化するのか。その本質的な理解を助ける内容。

- 後編:松尾氏の日本企業へ向けた提言~企業はディープラーニングとどう向き合い、どのようなアクションをとるべきか。

前編のレポートはこちら↓

前編では、「ディープラーニングにより、機械は”眼”を獲得した」という松尾氏の言葉について説明した。つまりそれは、機械が目の前にあるものを”眼で”見て認識し、動かせるという、これまで人間にしかなかった能力を獲得したということだった。

それにより、これまでヒトの手作業が必要だったあらゆる産業が自動化する未来がくるという。そんななか、日本企業は強みである「ものづくり」の分野にディープラーニングの技術をかけあわせ、しかもそれを”早く”始めることで、競争力を高められるということが示唆された。

後編では、松尾氏が語った、日本企業がとるべき具体的なアクションについてみていく。

後編:日本企業はいま、どのようなアクションをとるべきか

「ディープラーニング×ものづくり」が日本のとるべき戦略

松尾氏は、日本企業がこれから世界で競争力を高めていくために、「ディープラーニングとものづくりの組み合わせが肝心だ」と語る。

前編の最後でも述べたように、AIの「認識能力」そのものを高めていくような技術については、シリコンバレーや中国の企業の開発スピードがとても速いという。

それに対し日本は、クルマや家電のような機械・ロボットの分野が強い。しかも、さまざまな産業の「現場」もある。そのような現場での長年の技術や品質の積み上げがあって、はじめて価値のある「ものづくり」が生まれるというのだ。

「ものづくりの分野に対し、ソフトウェアに強みを持つシリコンバレーの企業などはなかなか参入できない。そうであれば、日本企業は強みであるものづくり(製品としてのハードウェア)とディープラーニングを組み合わることで、高い競争力を生むことができるのではないか」と松尾氏は語る。

日本企業は早くデータを集め、プラットフォームをつくるべき

ディープラーニングとものづくりを組み合わせるといっても、具体的にはどのようなアクションが必要だろうか。

まず、企業はディープラーニングを活用し、自社の製品や生産設備に”眼”をつける。そして、自動化を進めていく。さらに、その”眼”から入ってきたデータを蓄積して、サービス化し、プラットフォームにする。これが、日本企業のとるべき戦略だと松尾氏は語る。

松尾氏は、「技術そのものはやがて陳腐化し、競争力をもたなくなる。大事なのはデータだ」と指摘する。

現場からデータを集め、ノウハウ化できるのは、その現場で製品をつくっているユーザー企業だ。ディープラーニングの技術を開発している企業ではない。そのユーザー企業がデータを蓄積し、ノウハウ化し、プラットフォームにすることで、ものづくりの付加価値を創出できるという。

そして、「データは多ければ多い方がよい。従って、企業はこの取り組みをできるだけ早く始めることが重要だ」と松尾氏は指摘する。

ディープラーニングは、投資力のある大企業が強い

松尾氏は、企業がディープラーニングを事業戦略に取り入れていくうえで、重要なポイントをいくつかあげた。

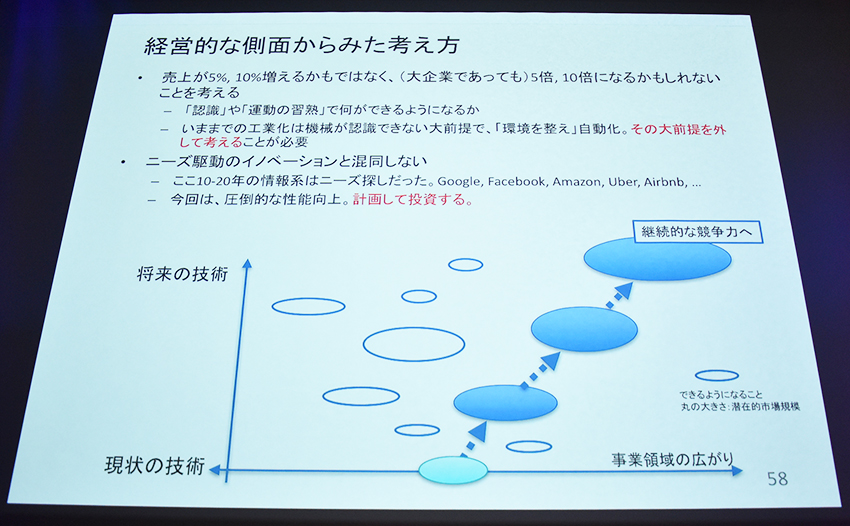

ひとつは、部分最適ではなく、「圧倒的な価値の創出」に投資すべきということだ。

「大企業であっても、売上を5%、10%上げるようなことに投資をするのではなく、5倍、10倍にするかもしれないビジネスを考えるべきだ。コスト削減も大事だが、圧倒的な付加価値の創出、そこを目指すべき」と松尾氏は語る。

もう一つ、ことディープラーニングにおいては、「とりあえず投資はしてみるものの、ダメだったらすぐにやめる」というような短期的な視点でのビジネスは失敗するということだ。

「この10年、20年のイノベーションは、インターネットを中心に起こってきたということもあり、面白いアイディアを思いつきでやってみて、ダメだったらやめようという風潮がある」と松尾氏は指摘する。

しかし松尾氏によると、「ディープラーニングはまじめな技術であり、その目的は圧倒的な性能の向上だ。ニーズ探しではなく、シーズ駆動のイノベーションだ」という。つまり、ビジネスの種が見つかり、需要や必要なスペックも決まったら、すぐに計画して投資し、長期的に取り組むべきだというのだ。

「逆に言うと、ディープラーニングはそれだけ大きな投資が必要になるので、大企業がまともにやったら、ベンチャーでは勝てない領域だ」と松尾氏は指摘する。

つまり、大企業にはチャンスが大きい領域だというのだ。

大企業はベンチャーと組むべき

しかし、大企業がディープラーニングの投資に踏み切れない決定的な理由があると松尾氏は指摘する。それは、年功序列という企業風土だ。

日本の「ものづくり」を支える企業は、比較的大企業が多く、そのほとんどが年功序列だ。それに対し、ディープラーニングは新しい技術であり、若手のエンジニアが中心になって盛り上げていく分野だという。

つまり、人材という観点では、この二つは相性が悪いのだ。そこで、「ものづくりを支える大企業は、ベンチャー企業と連携することで、価値を最大化できる」と松尾氏は指摘する。

企業は、どこから先に自動化すればいいのか

ディープラーニングの技術革新により、あらゆる産業が自動化される未来がくるという。しかし、企業は自社のなにを、どこから自動化すればいいのだろうか。

まず、各産業の「本」を探すこと

松尾氏によると、アマゾンの戦略が参考になるという。

アマゾンはいまでこそEコマースであらゆる商品を取り扱っているが、最初に選んだのは「本」だった。その理由は、「顧客からすると、本は新品であればどこの書店で買っても同じだから」だと松尾氏は指摘する。

したがって、当時マイナーだったEコマースでも、購買チャネルに対する顧客のこだわりが小さく、本は参入障壁が低かったのだ。そこからアマゾンは事業を拡大していった。

松尾氏は、「企業は、それぞれの産業領域の中でまず本(どこで買っても同じもの)を探し、そこから自動化をはかるべきだ」と語る。

なぜ、それが自動化されていないのかを考える

これから自動化しようとするものが、技術的制約によるものなのか、メリットがないからやっていないだけなのかを確認することが重要だという。

人件費の方が安いために手作業でやっているなどの場合もあるからだ。「やれるけどやっていない。そういう領域は、ディープラーニングの技術があっても変わらない」と松尾氏は指摘する。

簡単な作業から自動化する

さまざまな動作を組み合わせて行うような「複合的な作業」ではなく、「単一の作業」から自動化するべきだという。複合的な作業はまだまだ技術的には難しいからだ。

たとえば、調理は複合的な作業だが、片づけは単一作業だ。

マーケットが大きいかどうか

また、自動化することでどれだけのリターンがあるかをおさえておくべきだという。

松尾氏は、自分だったら取り組んでみたいテーマとして、「牛丼の調理を自動化すること」をあげた。理由は、外食産業はマーケットが大きいからだという。

大きな外食産業のなかでも、単品で最もマーケットが大きいものと言えば、牛丼やラーメンだ。牛丼だけで5,000、6,000億円程度の市場規模があるという。ある程度標準化されたレシピがある牛丼のチェーン店に、「牛丼調理ロボット」が登場すれば、相当なリターンがあるはずだと松尾氏はにらむ。

また、なぜカレーやラーメンではないのかという理由について、「牛丼はチェーン店の方がうまい気がする」というポイントも重要だとした。手作り感が顧客にとって重要であれば、ロボットによる自動化のメリットを十分に得られないからだ。

ハードウェアがどれくらい必要か

さきほど、企業にとって「ディープラーニング」と「ものづくり(ハードウェア)」の組み合わせが重要だと述べた。具体的には、以下の4つのパターンがあり、下にいくほど(1→4)、日本企業の優位性があるという。

つまり、ディープラーニングという新しい技術に対し、そこにかけあわせるハードウェアの価値が高ければ高いほど、企業として創出できる価値も高いということだ。

- 認識技術だけで成立するもの

- 認識技術+既存のハードウェアで実現されるもの

- 認識技術+ハードウェアの進化で実現されるもの

- 認識技術+ハードウェアの進化+インフラの進化で実現されるもの

必要なのはヒトへの投資

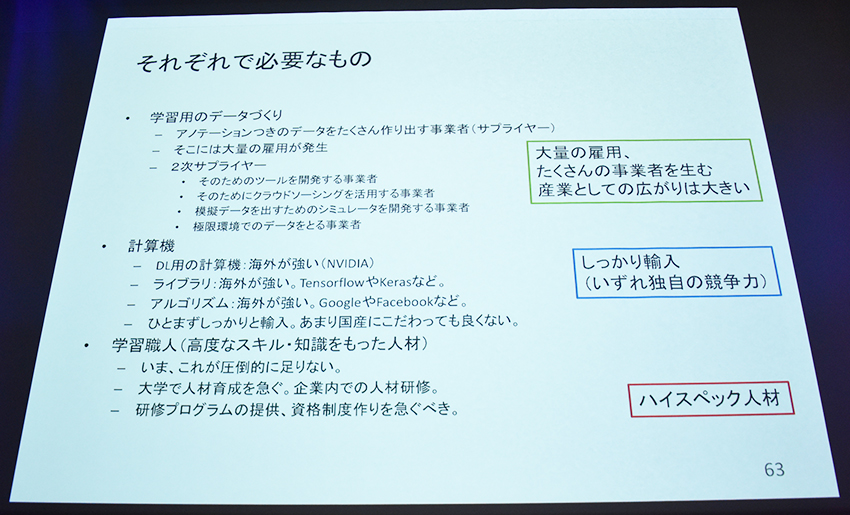

松尾氏は、企業がディープラーニングを事業に取り入れるにあたり、必要なのものとしてデータ、計算機、人材をあげた。なかでも、人材の重要性を強調した。

ディープラーニングの技術革新を底上げしているのは、若い研究者やエンジニアたちだという。

特に学術分野において、論文の引用数のトップ10には、ディープラーニングの生みの親と呼ばれる3名の「先生」以外は、すべてここ数年で博士号をとった研究者だという。11位以降も、ほとんどが若い研究者で占められている。

「他の研究分野では、論文引用数の上位がこれほどの若手で占められているのはありえない」と松尾氏は指摘する。それだけ、非常に若い、新しい分野だということだ。

産業界では、このような若手人材の争奪戦が起きているという。年収は、トップ5のレベルで数千万ドル。30位内だと数百万ドル。300位前後でも50万ドルだ。

このような人材が、GoogleやFaccebookには数百人いるという。さらに、中国のテンセントやアリババといった企業は、こうした人材を獲得しようと必死になっているということだ。

このような状況に対し、「日本では、ディープラーニングという技術がいかにイノベーティブであるかということを、まだ十分に理解されていない。人工知能予算が日本でも立てられるが、残念ながらその対象はディープラーニングではない。昔からやっている人が多いので、昔ながらの技術に投資しているというのが現状だ」と松尾氏は指摘する。

そこで松尾氏は、日本でもディープラーニングに関わる優秀なエンジニアを増やそうと、昨年6月にディープラーニング協会を設立し、資格試験などのサポート体制の構築を急ピッチで進めている。

たとえば、「ディープラーニングの基礎的な理解を元に、実ビジネスに活かす人材」(ジェネラリスト)を育てるとして、「G検定」という資格試験をつくり、その第1回を昨年12月に実施した。1,500名が受験し、800名が合格したという。

この「G検定」をつくった背景として、松尾氏は次のように語る。

「ユーザー企業が技術を見抜く力がないと、技術が育たない。かつてIT分野で日本が世界に勝てなかった大きな理由は、ユーザー企業の見る目が十分ではなかったからだ。たとえばヒトはレストランへ行き、料理を食べておいしいと感じる。しかし、もしその”おいしい”が、”高いからおいしい”ということだとしたら、それはおいしいものを見抜く力ではない。

日本ではそのようなケースが多いように思われ、それと同じようなことがITの分野でも起こっている。本当にいいものをユーザー企業が見抜けないと、人も技術も育たない。そうした見抜く力をもった人材を育てるため、G検定をつくった」

最後に松尾氏は、「ディープラーニングとものづくりの組み合わせが、日本にとって大きなチャンスにつながる。後継者がいない、労働力が足りないなど、色々な社会問題があるが、これらはすべて、”眼”を持った機械、つまりディープラーニングとものづくりの組み合わせで解決できる可能性が高い。つまり、技術が育っていく環境は整っている」とした。

その一方で、大きな危機感もあるという。

「企業は、早くはじめないといけない。さらに、ヒトに投資すること、ディープラーニングに投資することが肝心。また、若いベンチャーが大企業と組むことで、大企業は自らの付加価値を高め、結果として日本産業の競争力を高めていける」と松尾氏は締めくくった。

ABEJAが主催した「SIX 2018」の他のセッションの内容についてはこちら。

【関連リンク】

・東京大学松尾研究室

・アベジャ(ABEJA)

・SIX 2018

無料メルマガ会員に登録しませんか?

技術・科学系ライター。修士(応用化学)。石油メーカー勤務を経て、2017年よりライターとして活動。科学雑誌などにも寄稿している。