一方、昨今世界で起きている「デジタライゼーション(Digitalization)」とは、バリューチェーン全体をデジタル空間上に”再現”してしまうことを指す。

デジタル空間で現実世界の状況をリアルタイムに把握し、未来を予測して最適化をはかることで、従来のビジネスプロセスを大きく変革することが可能になる。それを実現する技術や環境が、今まさに整いつつあるのだ。

この全く異なった二つの現象のとらえ方を誤り、「デジタル化に取り組んでいる」としながら個々のプロセスの部分最適に邁進していると、旧来のビジネスモデルを”破壊”し、新しいビジネスモデルをつくる企業が現れた時に、既存の企業は生き残っていけないと八子氏は指摘する。

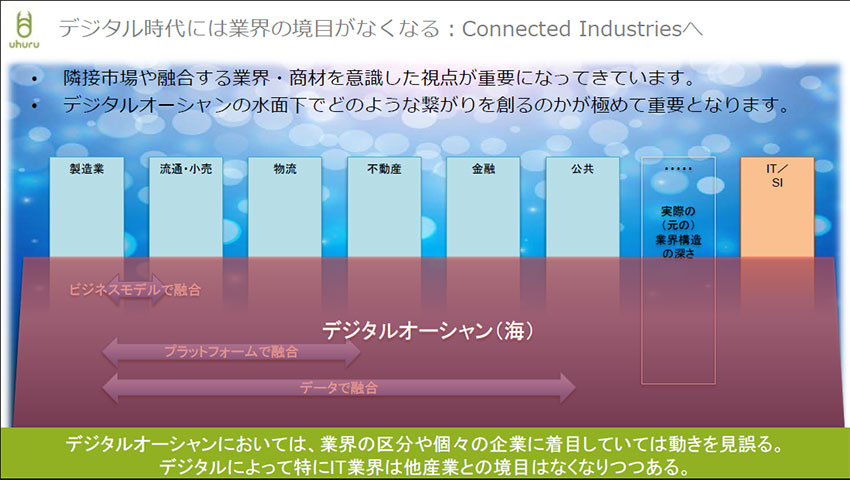

以上の背景をベースに、八子氏は「日本のデジタルデータの活用が十分に進んでいない現状」や「デジタライゼーションが起こる社会の特徴」を解説。特に、これからは「業界の垣根がなくなっていく」ことに留意する必要があるという。

「あらゆるモノがデータ化されていくと、データやプラットフォームを通じて業界がつながる。そのような世界では、『製造業』や『IT企業』といった区分は関係ない。事業会社は自らデータ活用を進めていかないと、IT企業に既存ビジネスを奪われる可能性もある」(八子氏)

しかし、バリューチェーン全体をデジタライズしていくとは具体的にどういうことなのか、デジタル空間で製品の開発や設計を行うことでどれほどのインパクトがあるのか。八子氏は製造業や土木建築の分野を例にとり、解説した。

また、企業がそのような仕組みを実装していくには、ビジネスの「プラットフォーム化」と「エコシステム化」が重要だと八子氏は説明。また、それらがなぜ必要なのかについても、ビジネスモデルの観点から解説した。

さらに八子氏は、「2018年は産業別プラットフォーム元年」だとして、各業界では今どのようなプラットフォームが立ち上がっているのか、自身がまとめた”一覧表”をもとに解説。会場にいる参加者がその写真を撮るため、スマートフォンのシャッター音が鳴りやまないという一幕もあった。

無料メルマガ会員に登録しませんか?

技術・科学系ライター。修士(応用化学)。石油メーカー勤務を経て、2017年よりライターとして活動。科学雑誌などにも寄稿している。