ラスベガスで開催されているCES2018レポートの第11弾は、未来の移動についてだ。

今回のCESの特徴として、クルマをテーマに挙げている大手企業が多いということがある。

SONYやパナソニックなどでも、実際にどこまでやるかはともかく、未来のクルマに関するコンセプトベースの展示は行っていた。

実は、私の中に、自動運転が2020年に実現しようというこのタイミングに、昨年までによく見られた、イメージありきの展示やコンセプトモデルの提示だけでよいのだろうかという疑問があった。

実際、2017年には自動運転の実証実験や、V2X(クルマとクルマや歩行者、インフラ)のコネクティビティ実験、センシング技術の発展の検証、移動全体を考えたプラットフォームの構築、などを行ってきた企業は具体的な展示となっているはずだからだ。

これらの要素について、今回の展示とあわせて説明してく。

自動運転の実証実験

自動運転といえば、現状はNVIDIAがコンピューティング部分を担っているといっても過言ではない。

昨年までの展示では、「どういう実証実験を行っているか」「どういうセンシング技術をもとに自動運転を実現しようと考えているか」、といった展示であったが、今回の展示はとてもシンプルだった。

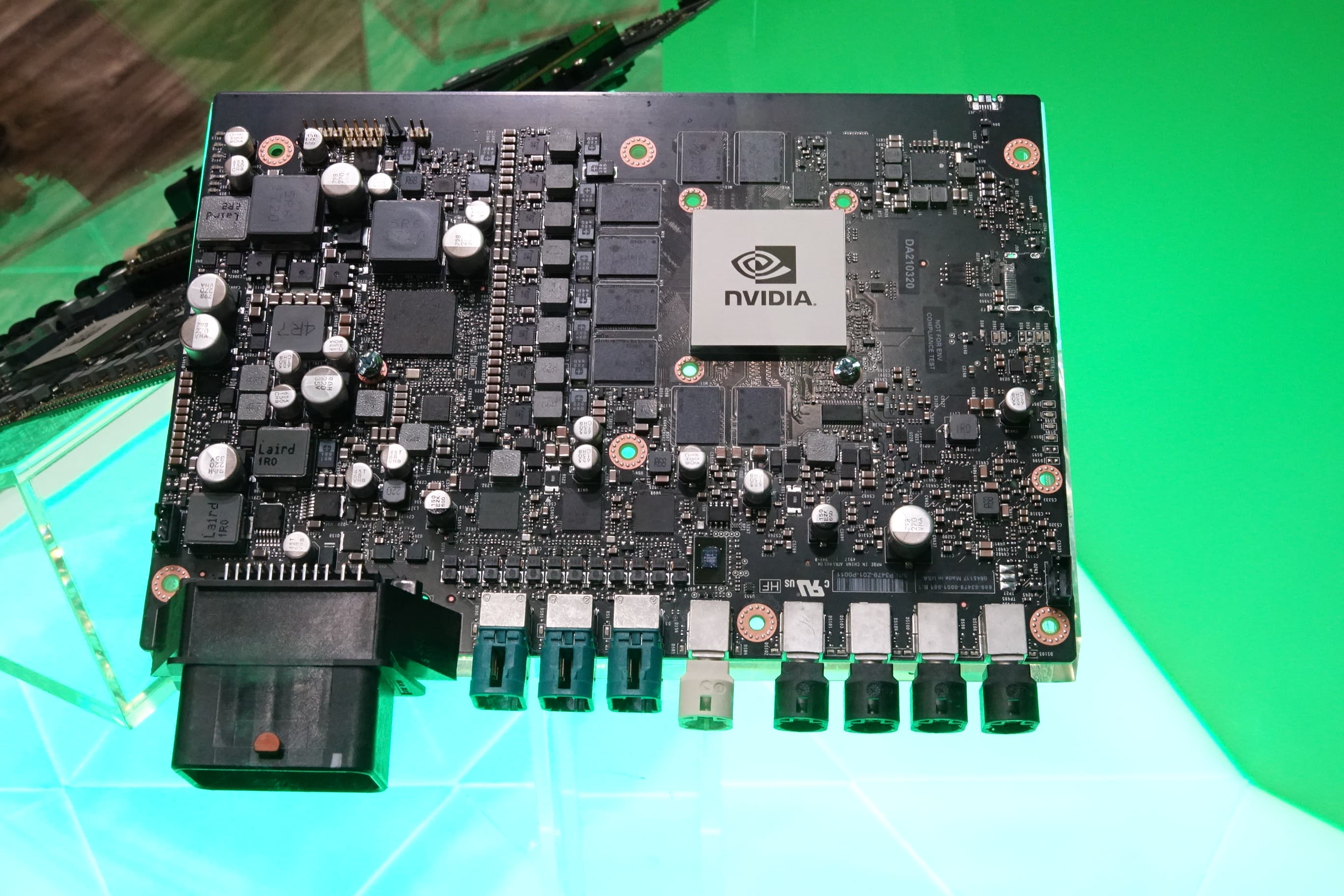

まず、レベル5(完全自動運転)のロボットタクシーに向けた「NVIDIA DRIVER PEGASUS」となづけられたプロセッサーの紹介。

そして、世界最速の自動運転のためのプロセッサー「NVIDIA DRIVE XAVIER」の紹介だ。

そして、昨年12/19に行われた、8マイルの走行実験のレポートを用いて、どうやって周囲にいるクルマなどを認識しているかという動画の紹介がおこなわれていた。

自動運転に関する様々な問題はまだまだ存在するが、都市機能などとの複雑な関係性を除く、単純な走行だけであればもう随分多くのことが解決しているのだろうと感じさせられる展示であった。

V2Xのコネクティビティ実験

クルマとクルマ、クルマとインフラ、クルマと歩行者のコネクティビティを検証する実験が、クアルコムを中心として昨年「セルラーV2X」と名付けられ実験がサンディエゴ行われている。

この実験は、ある重篤患者がクルマに乗っていて、クルマが容体の変化に気付き、インフラと連携して救急車を呼ぶというケースを検証したものだ。

救急車は、発信するとそのことを伝えるとともに、前方のクルマとやり取りをして、前方のクルマが側道によける、信号が赤なのが青に変わるなど、複数の都市機能と連携して患者のもとになるべく早くたどり着くというものだ。

C-V2Xの要点としては、これまでのセルラー通信を前提とした通信と、クルマとなにかがセルラー通信を介さずにやりとりできるということも実験しているところだ。

スマートシティと移動というテーマを考えた時、単純に自分の乗っているクルマが移動することだけを考えるのではなく、この例のように都市機能や歩行者などとも連携をすることが前提にならなければ、本当にスマートな街はつくれないだろう。

センシング技術の発展と検証

もともと、クルマの安全性を考慮した場合、クルマに搭載される各種センサーの精度はかなり重要になる。センサーといっても、周囲のクルマとの位置関係を測定するレーダーに始まって、カメラを使って前方や後方を監視する、サイドミラーもカメラになるといったことが想定されていて、今後も様々なセンシング技術を向上させていく必要があるのだ。

こういった基礎技術の研究・開発は、安全性を確保する上では欠かせない。

しかし、こういったクルマの安全性や自動運転を支える技術が向上したとしても、我々の生活が大きくかわるイメージはなかなかできないのではないだろうか。多くのクルマに乗らないヒトにとってはあまり関係がないことのように感じるし、クルマを乗るヒトに取っても、自動運転が実現されたからといって、急にクルマを買い換えるわけではないからだ。

「移動を再定義」するということは、実は、ヒトが「やりたいこと」に対して「能動的に移動する」ことを前提とした都市づくりから、「視点を変えた都市作り」の中に移動があってこそ違いを感じることができるのではないだろうか。

ヒトはもともと歩くことで移動が実現されていた、これを高速に、遠距離までできるようになった一つの形がクルマだ。この延長上には、より高速に、より遠方まで、より快適に、移動できるということしかない。

つまり、移動の再定義とは、そういう改善の領域を超えたところにあるべきだ。

移動の再定義を考えたプラットフォーム

今回トヨタから発表された、e-Paletteは、その一つの考え方だと言える。

e-Paletteは、移動や物流、物販などのサービスを実現するためのプラットフォームだといわれているが、構想としては、クルマの移動に関する部分はトヨタが行い、他のサービスはAmazonやUBERなど外部サービスと提携するという考え方だという。

これまでクルマは所有し、鍵はもちろん個人が管理していたが、こういった管理もトヨタがやるというのだ。

この構造にすることで、例えばクルマの中身はサービス提供者によって作り変えられる。

プラットフォームというとソフトウエア部分だけを共通化するイメージを持ちがちだが、この場合ハードウエアも含めてプラットフォームとするのだ。おそらく、そうすることで、自動運転時代に安全性をメーカーが担保できるようになるという考え方なのかもしれない。

形が箱型なのも、特別な形にしないことで、移動をメーカーが保証しつつも、その中では多様なサービス事業者が好きに使えるということを実現するためではないだろうか。

実際、2020年の東京オリンピック頃に、いろんなサービス形態のこのクルマ(というか移動サービス)が走るのが楽しみだ。

プラットフォームは、他にも百度が中心に作っているアポロプラットフォームなども昨年は大きな動きを見せており、都市とクルマ、クルマとサービス、サービスとヒト、とそれぞれの関係性を整理しながら、我々の生活に単なる移動以上の価値をもたらすこととなってきている。

ようやく、「移動の再定義」が本格的に始まったと言えるのかもしれない。

CES2018特集

1. モビリティからスマートシティを実現する、フォードの取り組み

2. 2018年に注目すべき3つの技術カテゴリー

3. HUAWEIの新スマートフォンMate10Proとスマートホームソリューション

4. スマートホームはハブ化の流れへ

5. VIAROOM HOME フランス発インテリジェントハブ

6. PLOTT AR技術を使ったリアルとバーチャルの融合

7. 5Gは未来を可能にするのか、クアルコム・百度・ベライゾン、トップの想い

8. 日本のユニークなセンシング技術を集結

9. ソースネクストの自動翻訳「POCKETALK」を試す

10. クアルコムのモバイルAIへの対応と最新プロセッサーの力

11. 「移動の再定義」が具体的に始まる日は近い

12. Intelの5Gを意識した取り組みと有人飛行のドローン

13. VR用素材を美しく作る、コダックの4K対応360°カメラ

14. 不在時の宅配物を守るIoTロックシステム

15. SONYは、スマートホームとaibo、車載イメージセンサー技術などで技術力をアピール

16. サムスンは生活シーンを意識したつながる家電を展示

無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTNEWS代表

1973年生まれ。株式会社アールジーン代表取締役。

フジテレビ Live News α コメンテーター。J-WAVE TOKYO MORNING RADIO 記事解説。など。

大阪大学でニューロコンピューティングを学び、アクセンチュアなどのグローバルコンサルティングファームより現職。

著書に、「2時間でわかる図解IoTビジネス入門(あさ出版)」「顧客ともっとつながる(日経BP)」、YouTubeチャンネルに「小泉耕二の未来大学」がある。